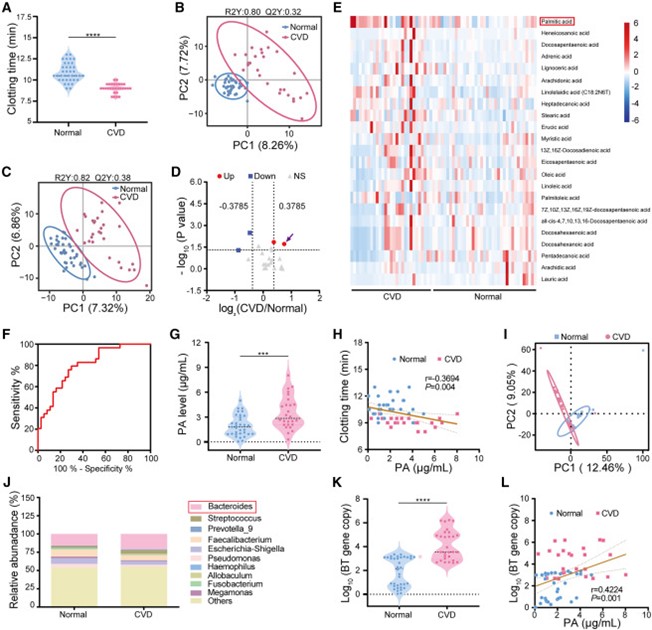

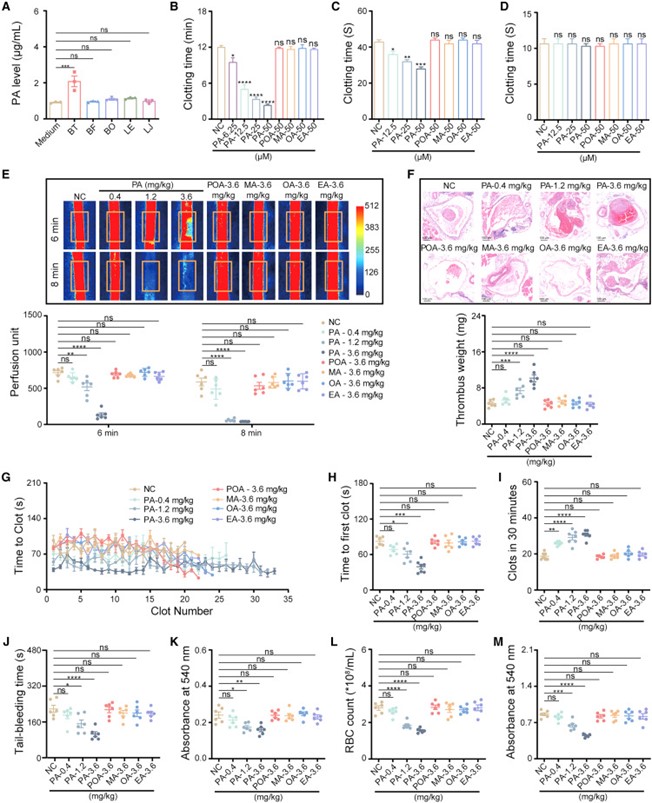

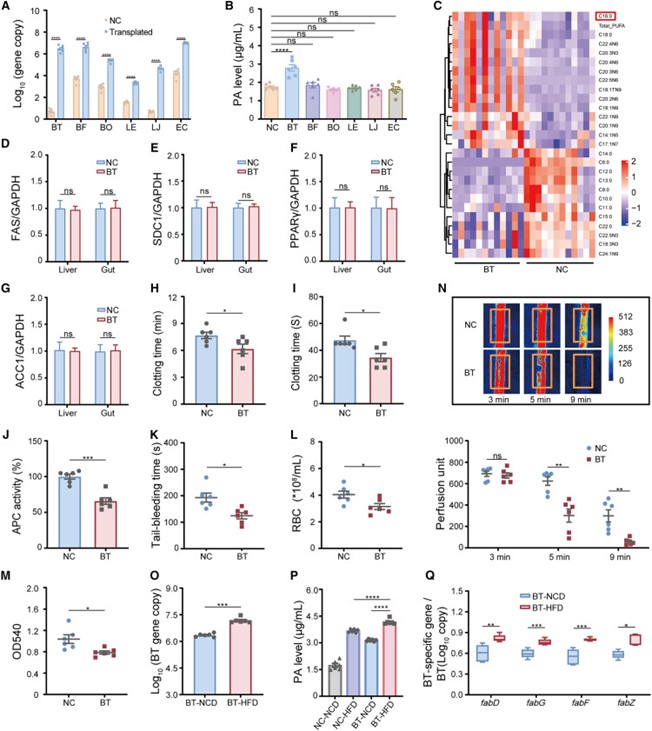

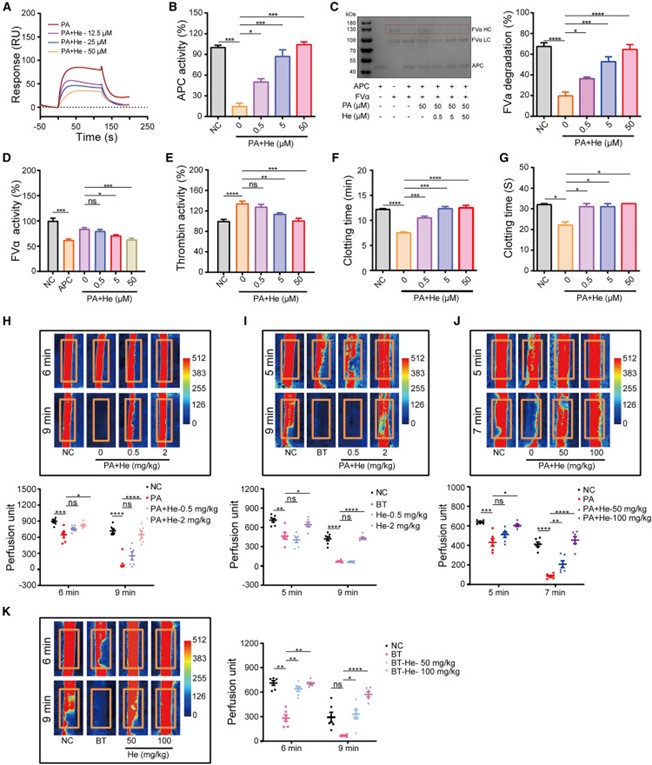

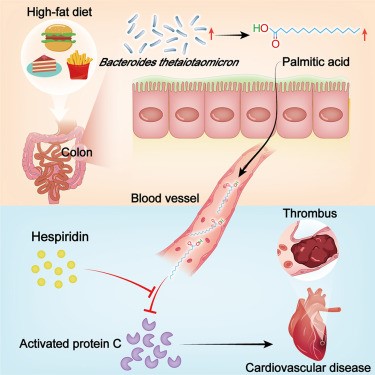

循环棕榈酸(PA)通常被认为来源于饮食和内源性合成,并且与心血管疾病(CVD)呈负相关。然而,目前尚不清楚肠道微生物群是否调节循环PA并增强CVD风险。在此,作者证明,在CVD患者中,循环PA升高伴随高凝状态和肠道Bacteroides thetaiotaomicron(BT)丰度增加。PA通过抑制主要内源性抗凝剂活化蛋白C(APC)和促进血小板活化来促进凝血。重要的是,BT能够合成PA,并且高脂饮食会放大肠道BT的定植。作者的研究发现,BT移植会升高血浆PA并触发高凝状态,而不会改变宿主脂肪生成。橙皮苷,一种膳食类黄酮,可抑制PA-APC相互作用,从而预防PA或BT移植诱导的高凝状态。总体而言,作者揭示了高脂饮食对肠道BT定植的促进作用,这会升高循环PA和CVD风险,提出了通过靶向PA和BT来控制CVD的方法。 1、棕榈酸(PA)通过抑制活化蛋白C(APC)并增强血小板激活,具有直接的促凝血作用。 心血管疾病(CVD)患者的血液表现出高凝状态,这通过血浆复钙时间(PRT)缩短得以体现(图1A)。采用电喷雾电离负离子(ESI⁻)和正离子(ESI⁺)模式,通过液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)对血样中的血浆代谢物进行分析。通过ESI⁻模式进行的脂肪酸分析共鉴定出23种脂肪酸,火山图分析(图1D)和热图(图1E)显示,CVD组中棕榈酸(PA)水平显著升高。受试者工作特征(ROC)曲线显示,PA的曲线下面积(AUC)为0.8015(图1F)。CVD患者血浆中PA的平均浓度为3.489 ± 0.382 μg/mL,而正常对照组为1.959 ± 0.2199 μg/mL(图1G)。在调整年龄、性别和BMI等变量后,两组间PA水平差异仍具有统计学意义。此外,血浆PA水平与PRT呈负相关(图1H)。 为探究棕榈酸(PA)与高凝状态及肠道细菌之间的潜在关联,作者采集了心血管疾病(CVD)患者和健康个体的粪便样本,进行16S rRNA基因测序分析。利用第一和第二主成分(PC1与PC2)评估两组样本,结果显示二者之间存在显著分离(图1I)。如图1J所示,在属分类水平上,CVD组中Bacteroides的相对丰度显著升高。尤为值得注意的是,CVD患者粪便中Bacteroides thetaiotaomicron(BT)的拷贝数显著高于对照组(图1K),且与PA水平呈正相关(图1L)。 图1. 血浆棕榈酸(PA)水平升高伴随高凝状态及肠道Bacteroides thetaiotaomicron(BT)丰度增加 2、肠道共生菌Bacteroides thetaiotaomicron(BT)能够合成PA。 在BT培养物的上清液中检测到高水平的PA(图2A)。值得注意的是,外源性PA的加入加速了凝血过程,表现为PRT(图2B)和活化部分凝血活酶时间(APTT)(图2C)的缩短。然而,凝血酶原时间(PT)并无显著变化(图2D)。作者还检测了其他脂肪酸,包括棕榈油酸(POA)、肉豆蔻酸(MA)、油酸(OA)和反式油酸(EA)对PRT、APTT和PT的影响,结果显示这些脂肪酸均无显著作用(图2B–2D)。 PA加速了由10% FeCl₃诱导的颈动脉血栓小鼠模型中的血管闭塞,表明其可促进动脉血栓形成(图2E)。此外,在深静脉血栓小鼠模型中,0.4、1.2 和 3.6 mg/kg 的PA分别使静脉血栓体积增加了17.65%、63.24% 和 123.9%(图2F)。下腔静脉的H&E染色也显示PA组血栓发生率更高。作者进一步采用三种小鼠出血模型(隐静脉损伤、断尾和部分肝切除模型)评估PA的止血效果。与生理盐水组相比,PA处理显著缩短了出血时间(图2G–2K)。 图2 肠道BT可产生PA,诱导血液高凝状态 3、高脂饮食(HFD)促进BT在肠道中的定植,从而升高循环PA水平并加剧血栓形成。 为进一步评估BT对循环PA及高凝状态的影响,作者向经抗生素处理的小鼠移植BT。与对照小鼠相比,接受BT移植的小鼠血浆PA水平显著升高,而移植其他细菌的小鼠血浆PA水平无显著变化(图3B)。BT移植小鼠的血浆脂肪酸谱发生明显改变,其中PA含量显著增加(图3C)。此外,作者分析了宿主肝脏和肠道中参与PA转运与代谢的相关基因表达,包括脂肪酸合酶(FAS)、硬脂酰辅酶A去饱和酶1(SCD1)、乙酰辅酶A羧化酶1(ACC1)及过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPARγ),结果显示BT定植未引起显著差异(图3D–3G)。这表明BT移植并未影响宿主自身PA的合成。 不出所料,来自BT定植小鼠的血浆PRT(图3H)和APTT(图5I)显著缩短,APC活性亦明显降低(图3J)。与对照组相比,BT小鼠尾出血时间亦明显缩短(图3K)。同样,在肝切除模型中,BT小鼠肝脏出血量减少(图3L、3M)。在10% FeCl₃诱导的颈动脉血栓模型中,BT小鼠颈动脉血流下降更快,提示血栓形成加速(图3N)。 与正常对照饮食(NCD)组相比,高脂饮食(HFD)喂养的小鼠体内BT拷贝数及PA水平均显著升高(图3O、3P),提示HFD有助于BT在宿主肠道中的定植。进一步比较发现,与NCD喂养的BT移植小鼠相比,HFD喂养的BT移植小鼠中BT的PA生物合成相关基因(如fabD、fabG、fabF及fabZ)表达上调(图3Q)。 图3 BT移植升高循环棕榈酸(PA)并诱发高凝状态,但不改变宿主内源性脂肪生成。 4、橙皮苷(Hesperidin)可阻断PA与APC的相互作用,抑制其促凝效应。 上述结果表明,PA可通过抑制APC诱导血液高凝状态,进而促进心血管疾病(CVD)的发生。这促使作者筛选能够干扰PA-APC相互作用、从而抑制PA促凝活性的化合物。橙皮苷(Hesperidin),一种重要的膳食类黄酮,显示出阻断PA对APC活性抑制作用的能力,而本身不直接影响该酶活性。表面等离子共振(SPR)实验证实,橙皮苷可干扰PA与APC的结合(图4A)。20 μM PA使APC活性降至14.52% ± 4.84%,而加入0.5、5和50 μM橙皮苷后,APC活性分别回升至50% ± 4.84%、87.1% ± 9.68%和104.3% ± 3.88%(图4B)。橙皮苷本身不与APC直接相互作用。一致地,PA对APC介导的FVα水解的抑制作用也被橙皮苷削弱(图4C和4D)。此外,橙皮苷还抑制了PA促进凝血酶原向凝血酶转化的作用(图4E)。 橙皮苷还能抑制BT移植所诱发的高凝状态(图4I)。为进一步探究口服橙皮苷的抗血栓活性,给正常及BT移植的C57小鼠连续7天灌胃给予橙皮苷(50 mg/kg与100 mg/kg),随后用FeCl₃颈动脉模型评估血栓形成。结果显示,连续口服橙皮苷7天对正常和BT移植小鼠的PA诱导的血栓形成均具有预防作用(图4J与4K)。 图4. 橙皮苷抑制PA及BT移植诱导的促凝效应 总之,本研究表明,Bacteroides thetaiotaomicron(BT)这一重要的肠道共生菌,在心血管疾病(CVD)患者肠道中的丰度更高,并且可能促进血浆中棕榈酸(PA)水平的升高及高凝状态的形成。这一发现揭示了血浆 PA 的另一来源——此前人们认为 PA 主要来自膳食脂肪以及体内的从头脂肪生成和脂肪分解。尽管 BT 被广泛视为对人体有益的肠道菌群之一,但本研究却提示了其潜在的“阴暗面”。高脂饮食(HFD)-BT-PA-CVD 轴可能揭示了一种与心血管疾病风险相关的潜在病理生理机制。 因此,这项发现,不只是一个新机制的揭示,更是临床防控的新契机。心血管风险并非全由“吃多少油”决定,而是“吃油 + 菌群”共同作用。这也解释了临床上常见的疑问——有人饮食类似,却心梗风险差异巨大。 图5 高脂饮食(HFD)-BT-PA-CVD 轴示意图